Seit 1996 ist der 27. Januar in der Bundesrepublik Deutschland der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". Das Datum erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee im Jahr 1945. 2005 erklärten die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament den Tag zum internationalen Holocaust-Gedenktag. Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ist fest im kollektiven Gedächtnis verankert und steht synonym für den Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden.

Während in diesem Jahr bei der Gedenkstunde des Bundestages Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität im Nationalsozialismus verfolgt wurden, im Mittelpunkt stehen, wird bei der Zeremonie der UN die Geschichte des Konzentrationslagers Jungfernhof bei Riga in Lettland hervorgehoben. Noch immer ist im öffentlichen Bewusstsein nur unzureichend präsent, dass das nationalsozialistische Deutschland Europa mit einem Netz aus Orten von Massenverbrechen überzog. Riga als Ziel von Deportationen gehört dazu. Das dortige Ghetto, das Lager auf dem Gutshof Jungfernhof oder die nahe gelegenen Wälder Rumbula und Bikernieki sind bis heute als Stätten von tausendfachem Leid und Massenerschießungen wenig bekannt.

Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen im Juli 1941 wurde Riga zu einem Zielort nationalsozialistischer Vernichtungspolitik. SS, Polizei und Wehrmacht sowie lokale Hilfstruppen ermordeten fast alle lettischen sowie die aus Deutschland, Österreich und Böhmen und Mähren nach Riga deportierten Jüdinnen und Juden.

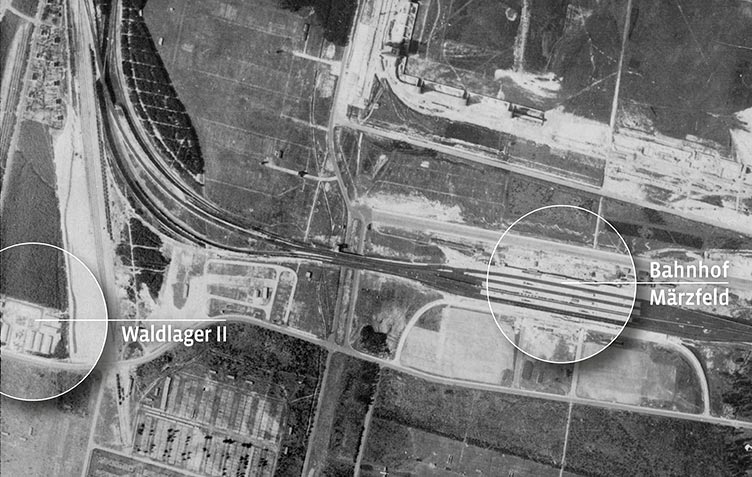

Zwischen dem Vernichtungsort Riga und Nürnberg gibt es einen direkten Zusammenhang. Das Reichsparteitagsgelände war durch die von dort ausgehenden Deportationen von Juden und Jüdinnen auch ein Tatort nationalsozialistischer Verbrechen und Gewalt, ein Ort individuellen Leidens. Letzter architektonischer Zeuge der Gewaltgeschichte des Geländes während des Zweiten Weltkrieges ist der Bahnhof Märzfeld. Neben seiner Bedeutung als zentraler Bahnhof für den An- und Abtransport von zigtausenden Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitenden sind es vor allem die Deportationen von über 2000 Jüdinnen und Juden aus Franken in Vernichtungslager und Ghettos im Osten, die den Bahnhof Märzfeld gerade an diesem Tag zu einem wichtigen Erinnerungsort machen: Am 29. November 1941 war er für 1008 Jüdinnen und Juden aus Franken die letzte Station vor ihrer Deportation in das Lager auf dem Gut Jungfernhof bei Riga in Lettland.

Sammellager Langwasser und die erste Deportation

Am 27. November 1941 wurden erstmals Jüdinnen und Juden aus Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Nürnberg und Würzburg von Gestapobeamten und mit Hilfe der Kriminalpolizei in ein Sammellager auf dem Reichsparteitagsgelände gebracht. Die Betroffenen hatten erst wenige Tage zuvor durch umfangreiche Merkblätter von ihrer "Evakuierung", wie die Verschleppung der Menschen in der akribisch regelnden Organisationsanweisung der Gestapo Nürnberg-Fürth genannt wurde, erfahren. Die erzwungene Abreise erfolgte vor den Augen der lokalen Bevölkerung.

Angst, Schikanen, schwere Misshandlungen und Raub prägten die Tage im Sammellager Nürnberg-Langwasser. Das Gepäck wurde durchsucht, die Menschen mussten sich einer demütigenden Leibesvisitation unterziehen, ihre Ausbürgerung unterschreiben und ihr gesamtes verbliebenes Vermögen abtreten sowie die Kosten für ihre Deportation selbst bezahlen.

Übergang in die Welt der Lager und des Terrors

Zwei Tage später, am 29. November 1941, mussten die Jüdinnen und Juden auf der Bahnanlage beim Bahnhof Märzfeld antreten. Damit begann endgültig der Übergang in die Welt der nationalsozialistischen Ghettos und Lager, deren Terror und Vernichtungsgewalt. Auf der dreitägigen Fahrt nach Riga hatten die Insassen kaum zu essen und in der Regel kein Wasser.

Nach ihrer Ankunft wurden die Deportierten in ein von der SS kurzfristig eingerichtetes Lager auf dem Gut Jungfernhof gebracht. Schon auf dem Weg vom Bahnhof Škirotava in das Lager begann das Morden durch SS, SD und lettische Hilfskräfte, wie ein Bericht über die Ankunft bezeugt:

"Am Abend hatten wir die ersten Toten und Vermissten zu beklagen, die wahrscheinlich dem Zuge über die sehr vereisten Straßen nicht folgen konnten und erschossen wurden."

Wiener Holocaust Library 1656/3/8/285

Im Lager selbst trafen die Menschen auf das verstreute und ausgeplünderte Gepäck der wenigen Tage zuvor aus Berlin deportierten Jüdinnen und Juden. Diese waren direkt nach ihrer Ankunft in einem nahegelegenen Wald von den Wachmannschaften ermordet worden. Ab Dezember 1941 hielten sich im improvisierten Lager Jungfernhof mehrere tausend Jüdinnen und Juden aus Deutschland unter menschenverachtenden Bedingungen auf. Viele starben an Hunger, Erfrierungen oder durch die Gewalt der sie bewachenden SS. Im März 1942 begannen im nahegelegenen Wald bei Bikernieki systematische Erschießungen von 1840 Menschen aus dem Lager Riga-Jungfernhof. Wer nicht den gezielten Erschießungen zum Opfer fällt, wird zur Zwangsarbeit für seine Peiniger eingesetzt oder in andere Ghettos und Lager verschleppt. Nur 52 der mit dem Transport am 29. November 1941 aus Nürnberg deportierten Jüdinnen und Juden aus Franken überlebten den Holocaust.

Was bleibt?

Orte des Leidens auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände wie das einstige Sammellager sind durch zwischenzeitliche Überbauung verschwunden oder wie im Falle des Bahnhofes Märzfeld in baulich schlechtem Zustand. Aktuell erarbeitet die Stadt Nürnberg in enger Kooperation mit der Deutschen Bahn ein Konzept, einen Bereich des Bahnhofs Märzfeld zu einem würdigen Erinnerungsort umzugestalten. Das 500 Hektar große Areal des ehemaligen Lagers Jungfernhof ist heute eine öffentliche Parkanlage, der Freizeit und Erholung dient. Sie wird um das internationale multimediale Gedenkprojekt "Gedenkstätte Locker of Memory" für die Opfer des Konzentrationslagers Jungfernhof ergänzt.

Locker of Memory

Video "Locker of Memory 1941 Deportations to Riga"

Informationen zur Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2023 (PDF-Datei 104 KB)

Veranstaltung zum Holocaustgedenktag in Nürnberg in der Reformationsgedächtniskirche

FLyer des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg (PDF-Datei 1,84 MB)

Weiterführende Literatur:

Angrick, Andrej/ Klein, Peter: Die "Endlösung" in Riga. Ausbeutung und Vernichtung 1941–1944, Darmstadt 2006

Von Wrochem, Oliver (Hrsg.): Der Tod ist ständig unter uns. Deportationen nach Riga und der Holocaust im deutsch besetzten Lettland, Begleitkatalog zur Ausstellung. Hamburg 2022

Hübschmann, Ekkehard: Die Deportation von Juden aus Franken nach Riga, in: Frankenland. Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege 56 (2004) 5, S. 344–369

Schmidt Alexander: Sammellager Langwasser. Die Deportation der fränkischen Juden und Jüdinnen vom Bahnhof Märzfeld, in: Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Zwangsarbeit und Massenmord, Petersberg 2021