Schaustück des Monats Juni 2014

Funktionsfähiges Spielzeugtelefon

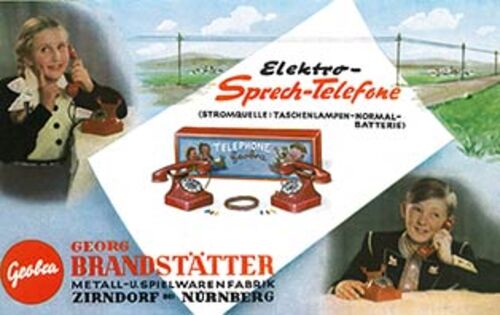

Telefonanlage als Kinderspielzeug der Firma geobra Brandstätter, Zirndorf

In der beliebten Veranstaltungsreihe "Schaustück des Monats" stellen Ihnen die Museen der Stadt Nürnberg während ca. 30-60 minütiger Spezialführungen besondere Exponate aus dem Besitz der Stadt Nürnberg vor.

Dr. Karin Falkenberg, seit März 2014 neue Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums und ehemalige Leiterin des Rundfunkmuseums Fürth, wird ein hochinteressantes Exponat in den Fokus stellen, das zwei ihrer – nicht nur beruflichen – Passionen vereinigt: Spielzeug und Kommunikation(smittel). So handelt sich bei ihrem "Schaustück" um ein vollfunktionsfähiges Spielzeugtelefon der Zirndorfer Firma Georg Brandstätter aus dem späten 1930er Jahren.

Der deutsche Physiker Philipp Reis (1834-1874) übertrug Töne über elektrische Leitungen, basierend auf Widerstandsänderung, und führte dies 1861 Mitgliedern des Physikalischen Vereins in Frankfurt am Main vor. Der schottische Sprechtherapeut und Erfinder Alexander Graham Bell (1847-1922) arbeitete – basierend auf Forschungen von Antonio Meucci – mit elektromagnetischen Induktionsströmen, die die Übertragung kontinuierlicher Signale gewährleisteten. Bell meldete 1876 seine Entwicklung des "Telephons" (griech: tele = fern; phon = Laut, Stimme, Sprache) zum Patent an.

Die Idee des Telefonierens setzte sich in verschiedenen Ländern und Kulturen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch. In den USA zählte erfolgreiches wirtschaftliches Handeln zu einer Grundvoraussetzung der Gesellschaft. Das Prinzip des Gegensprechens beim Telefonieren, förderte diese Geschäftskultur. Das Telefon verbreitete sich rasch.

In Europa waren die Grenzen sozialer Distanzierungen starrer: In England wurde das Telefon anfangs wegen der Direktheit und Aufdringlichkeit in der Kommunikation abgelehnt. Beim Telefonieren fehlten den Briten die nötige Verbindlichkeit und die vertrauten hierarchischen Strukturen. Auch in Frankreich setzte sich das Telefon vergleichsweise langsam durch. In Deutschland galt das Telefon als prestigeträchtiges Statussymbol und Zeichen für Modernität. Anfang der 1920er Jahre gab es in Deutschland bereits viermal so viele Telefone wie in Frankreich. Anfang der 1960er Jahre hatten in Deutschland circa 15 Prozent aller privaten Haushalte ein Telefon, Anfang der 1970er Jahre waren es rund 50 Prozent, Anfang der 1980er Jahre fast 90 Prozent.

In den 1950er und 1960er Jahren bewarb die Firma geobra Brandstätter (Georg Brandstätter) in Zirndorf bei Nürnberg eine funktionierende Spielzeug-Telefonanlage mit den wichtigsten Funktionen einer richtigen Telefonverbindung.

Hergestellt wurde die Anlage in ihrem Grundprinzip schon seit 1937. Sie besteht aus zwei Apparaten aus Bakelit mit Wählscheiben und Hörern aus Blech, Hörerkabeln aus verdrillten Textilfasern mit eingelegten Kupferdrähten, einer zehn Meter langen, dreiadrigen Verbindung und sechs Federsteckern, so genannten Bananensteckern. Die Blechteile wurden als Gehäuseformteile und gleichzeitig als Schaltkontakte für den Stromlauf ausgeführt. Als Summer oder Klingel arbeitet ein Wagnerscher Hammer. In einen der beiden Apparate konnte eine flache 4,5-Volt-Batterie eingesetzt werden, die eine Betriebsdauer von circa zwei Monaten ermöglichte, "bei häufigem Gebrauch entsprechend weniger". Mit dieser Anlage konnte man über eine Distanz von bis zu 100 Metern telefonieren.

Im Jahr 1954 wurde die Anlage für 360 DM angeboten, die Wandtelefon-Variante für 270 DM. Die Firma geobra Bandstätter vermerkte dazu: "Die Anlage kann auch als Haustelefon verwendet werden."