Dr. Bernhard Schneider

Andreas Osiander und die reformatorische Bilderfrage in Nürnberg

Bis in die heutige Zeit wird Andreas Osiander, von 1522 bis 1548 Prediger an St. Lorenz und treibende Kraft der Reformation in Nürnberg, zu Unrecht als Bilderfeind bezeichnet und für die Verhüllung des 1518 in der Kirche aufgehängten Engelsgrußes von Veit Stoß verantwortlich gemacht. Dabei hat man seine Stellungnahmen zur Bilderfrage bisher nicht zur Kenntnis genommen. Der Vortrag legt aus Osianders Schriften dar, wie er wirklich zu Bildern und Heiligen stand und welche Darstellungen er auch selbst verwendete. Ob Eingriffe an bestimmten Heiligenfiguren auf seine Äußerungen zurückgehen, lässt sich nicht erweisen.

Bernhard Schneider studierte Evangelische Theologie in Bethel, Erlangen und Zürich. Ab 1973 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Reformationsgeschichtlichen Forschungsstelle Erlangen (Edition der Schriften Osianders) sowie ab 1978 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Reformierte Theologie in Erlangen. Nach seiner Zeit im gymnasialen Schuldienst 1983 bis 2010 wirkt er unter anderem als Kirchenführer an St. Lorenz in Nürnberg.

Dr. Katrin Dyballa

Georg Pencz und sein Kunstschaffen in der Reformationszeit

Georg Pencz war der einzige der "gottlosen Maler", der sich in Nürnberg als Künstler hat halten und etablieren können. Aus zweierlei Gründen war ihm dies möglich. Zum einen kam er nach dem "Gottlosenprozess" von 1525 nicht mehr in Konflikt mit den Ratsherren. Zum anderen bediente er nach dem Tod von Albrecht Dürer die Nachfrage nach Porträts und Kupferstichen, was ihm zu einem der erfolgreichsten Künstler der Stadt werden ließ. Bemerkenswert ist, dass er darüber hinaus auch religiöse Auftragswerke schuf – und dies in einer Zeit, als in Nürnberg die Reformation längst Einzug gehalten hat. Zu den prominentesten Stücken zählt der Krakauer Silberaltar im Wawel, eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener Nürnberger Künstler für König Sigismund I., für den Pencz die Altartafeln geliefert hat. Durch eine kürzlich aufgetauchte Visierung für einen Altar lässt sich sein Œuvre religiöser Werke erweitern und einzelne, bereits bekannte Fragmente in einem neuen Licht erscheinen.

Katrin Dyballa wurde mit einer Arbeit über den Künstler Georg Pencz promoviert und arbeitete im Anschluss an verschiedenen Museen, etwa am Städel Museum oder an der Berliner Gemäldegalerie. Seit 2020 ist sie Kuratorin am Bucerius Kunst Forum.

Daria Ünver M.A.

Meister der "unsittlichen" Kunst: Biblische Erotika von Sebald Beham und Georg Pencz

Die Empörung, die Betrachtende aus dem frühen 20. Jahrhundert beim Anblick der erotischen Stiche Sebald Behams empfanden, bezeugt Ernst Wilhelm Bredt in seiner Schrift mit dem vielsagenden Titel Sittliche oder unsittliche Kunst? Die irritierende Sinnlichkeit der Liebesszene zwischen dem Patriarchen Abraham und der ägyptischen Magd seiner Ehefrau, wie sie von Georg Pencz dargestellt wird, oder die plakative Fleischlichkeit der Figuren auf den Stichen von Sebald Beham, die die gescheiterte Verführung des Heiligen Joseph zum Thema haben, setzen die Betrachtenden sowie die Forschenden jetzt wie früher in Erstaunen. Die kunsthistorische Forschung führte die Entstehung dieser Bilder auf die wachsende Nachfrage nach erotischen Werken auf dem druckgrafischen Markt zurück. Inwieweit sich diese provokativen Blätter auf ihren erotischen Inhalt reduzieren lassen und welche weiteren Bedeutungsdimensionen ihnen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und kultureller Ereignisse zukommen, soll in diesem Beitrag nachgezeichnet werden.

Daria Ünver studierte Kunstgeschichte und Archäologische Wissenschaften in Freiburg. Während ihres Studiums war sie als wissenschaftliche Hilfskraft am Kunsthistorischen Institut in Freiburg und am Forschungszentrum für mittelalterliche Glasmalereien CVMA tätig. Derzeit ist sie Stipendiatin der Mertelsmann Foundation und promoviert in Freiburg bei Prof. Dr. Anna Schreurs-Morét zur Erotisierung biblischer Figuren aus dem Alten Testament in der Druckgrafik der deutschen Kleinmeister.

Dr. Melanie Kraft

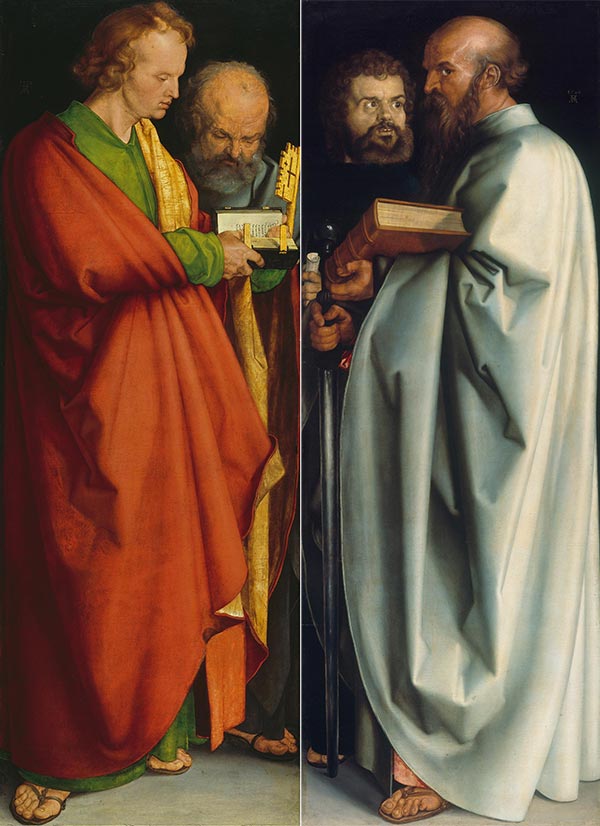

"Wächter des wahren Glaubens" – Dürers Vier Apostel zwischen antiken Lehren, Kunsttheorie und Reformation

Albrecht Dürers Vier Apostel (1526) entstanden im unmittelbaren Umfeld der Reformation, nur ein Jahr nach ihrer Einführung in Nürnberg. Die Figuren stehen nicht nur für die vier Evangelisten, sondern auch für die vier menschlichen Temperamente, wie sie in der antiken Lehre beschrieben wurden. Zugleich richten die darunter platzierten Bibelzitate aus Luthers Übersetzung einen eindringlichen Appell an die weltlichen Regenten, das Wort Gottes zu wahren und sich vor falscher Lehre zu hüten. Dürer setzte mit diesem Werk ein deutliches Zeichen für den reformatorischen Kurs der Stadt.

Der Vortrag untersucht die Vier Apostel als Schnittstelle zwischen antiken Theorien, bildrhetorischen Strategien und reformatorischem Denken. Im Fokus steht dabei die Frage, wie intensiv Dürer sich mit der antiken Temperamentenlehre und dabei mit kunsttheoretischen und rhetorischen Schriften – auch im Allgemeinen – auseinandersetzte und wie diese Kenntnisse seine Darstellung der Figuren beeinflussten. Zugleich werden die Tafeln als bildliche Umsetzung reformatorischer Prinzipien analysiert.

Melanie Kraft studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte in Karlsruhe und Heidelberg und wurde 2020 mit einer Dissertation zu Jörg Breu d.Ä. und den Historienbildern in München promoviert. Sie war Stipendiatin der Gerda Henkel Stiftung und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Regensburg. Seit 2019 ist sie in der freien Wirtschaft im Bereich Marketing tätig und arbeitet freiberuflich als Kunsthistorikerin mit dem Schwerpunkt auf süddeutscher Renaissancemalerei.

PD Dr. Thomas Schauerte

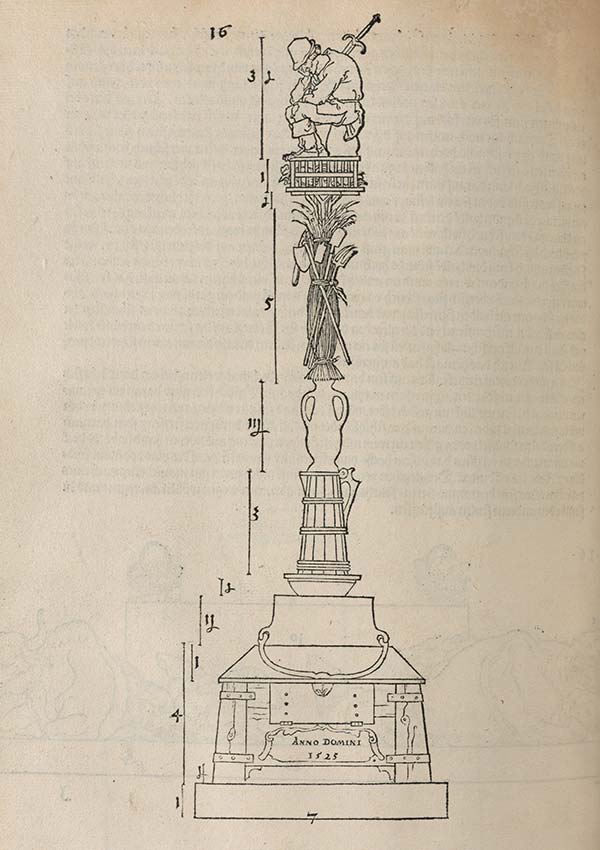

Zwischen Sinnoffenheit und Zeitkommentar – Dürers Bauernsäule und das Bauernbild in der Literatur

Nicht erst seit der bronzenen Teilrealisation in Mühlhausen ist Dürers Bauernsäule von 1525 ein Denkmal ihrer selbst: Vor allem in der ehemaligen DDR verschaffte sie dem Nürnberger den – historisch zweifelhaften – Status eines "frühbürgerlichen Revolutionärs", und auch eine stark protestantisch geprägte Kunstgeschichtsschreibung war nur allzu gerne bereit, in dem Holzschnitt aus der Underweysung der Messung ein verkapptes Bekenntnis Dürers zur Reformation herauszulesen.

Weitgehend unberücksichtigt blieb dabei das Bild des Bauern in der zeitgenössischen Schwank-Literatur, denn vor allem für die Überlieferung der sog. "Neidhart"-Dichtungen war Nürnberg eine der wichtigsten Drehscheiben. Mehrfach war Dürer damit in direkte Berührung gekommen – Grund genug, sein künstlerisches Schaffen auf Spuren danach zu befragen.

Thomas Schauerte ist Dürer-Spezialist und leitete bis 2019 u. a. das Albrecht-Dürer-Haus. Seither ist er als Direktor der Museen der Stadt Aschaffenburg tätig.

Franziska Lehmann M.A.

Matthes Gebel und die Medaille – Ein Nürnberger Bildschnitzer der Reformationszeit

Der Bildschnitzer Matthes Gebel erwarb 1523 das Bürgerrecht der Reichsstadt Nürnberg. In Erscheinung trat er vor allem als "Conterfetter", der in seiner bis dato frühesten bekannten Arbeit den 56-jährigen Albrecht Dürer in einer Porträtmedaille festhielt. Im Todesjahr Dürers 1528 arbeitete er diese in eine Gedenkmedaille um, die rückseitig mit einer Gedächtnisinschrift versehen wurde. Diese beiden gegossenen Rundbildnisse bildeten den Auftakt für eine mehrere Jahrzehnte andauernde Tätigkeit als Medailleur, in denen Matthes Gebel wohl über 300 Medaillen fertigte. Bis zu seinem Tod im Jahre 1574 blieb er Nürnberg treu. Wie sich Matthes Gebel trotz oder gerade wegen seiner Spezialisierung auf die Medaillenkunst den durch die Reformationseinführung bedingten Herausforderungen auf dem lokalen Kunstmarkt erwehren konnte, stellt den Ausgangspunkt für den Vortrag dar.

Franziska Lehmann promoviert zum Thema Sozialgesellschaftliche Studien zu Nürnbergs Bildschnitzern unter besonderer Berücksichtigung der Reformation an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Im Anschluss an das wissenschaftliche Volontariat in der Bezirksheimatpflege des Bezirks Mittelfranken ist sie als Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik in Uffenheim sowie als Projektmitarbeiterin in der Bezirksheimatpflege des Bezirks Mittelfranken tätig.

Führung: Die bewahrende Kraft des Luthertums? St. Sebald um 1525

Prof. Dr. Manuel Teget-Welz

Nach der Dissertation 2007 wirkte Manuel Teget-Welz bis 2009 als Stipendiat am Zentralinstitut für Kunstgeschichte München. Es folgte ein Volontariat an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. 2012 bis 2014 war er am Forschungsprojekt "Zeichnen seit Dürer. Süddeutsche und schweizerische Zeichnungen der Renaissance in der Universitätsbibliothek Erlangen" sowie als Lehrbeauftragter für Kunstgeschichte an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Augsburg und München tätig. Seit 2014 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 2017 habilitiert und seit 2024 außerplanmäßiger Professor am Institut für Kunstgeschichte Erlangen-Nürnberg.

Podiumsdiskussion: Kunst und Kirche in Nürnberg heute

Dr. Martin Brons

Dr. Martin Brons (1. Pfarrer von St. Sebald & St. Egidien in Nürnberg) studierte Theologie, Kunstgeschichte und Christliche Archäologie in Erlangen, Rom, Heidelberg und Berlin. Nach Vikariat am Berliner Dom und einem Jahr an der Erlöserkirche Jerusalem wurde er zu Augustins Trinitätstheologie promoviert. Als Pfarrer der Kulturkirche St. Egidien begleitete er Ausstellungen im Begegnungsfeld Kirche und Kunst – in St. Sebald predigt der Kirchenraum durch seine reiche Ausstattung.

Meide Büdel

Meide Büdel absolvierte 1982 bis 1988 ein Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Kunst im öffentlichen Raum. Mehr als 40 ihrer teils sehr großen und preisgekrönten Werke befinden sich in mehreren Bundesländern auf Plätzen, in Kirchen oder auch im freien Raum wie dem Brombachsee. Sie war und ist Mitglied in mehreren kulturpolitischen Gremien in Nürnberg und Erlangen und hatte von 2002 bis 2007 einen Lehrauftrag in der Klasse "Kunst und öffentlicher Raum" an der Kunstakademie Nürnberg.

Ursula Jüngst

Ursula Jüngst studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und Barcelona. Sie ist Meisterschülerin von Prof. H.P. Reuter und wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, so erhielt sie 2021 für ihr Glasgemälde Feier des Lebens (Pfarrkirche Allerheiligen in Nürnberg) den CODAaward (New York). Ihre Gemälde sind "malerische Interventionen zu den Geschehnissen unserer Gegenwart". Aufmerksamkeit erregte ihre Ausstellung AUF(ER)STEHEN 2025 im Buchheim Museum Bernried. Aktuell zeigt Werke unter dem Titel ESPERANZA im Münster St. Wunibald in Heidenheim.

Dr. Birgit Kastner

Dr. Birgit Kastner ist seit 2020 Ordinariatsrätin und Hauptabteilungsleiterin Kunst und Kultur im Erzbistum Bamberg sowie Vorsitzende der Kommission für sakrale Kunst im liturgischen Raum des Erzbistums Bamberg. Sie studierte Kunstgeschichte und Romanistik in Würzburg und Bonn; war Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin der Kunstgeschichte an der Universität Bamberg, forscht und publiziert in den Bereichen Sakralbau, Glasfenster, Denkmalpflege und Kulturerbe.